함께쓰는 민주주의

[세상의 모든 음악] 리듬과 말의 예술, 힙합(Hip Hop) 본문

리듬과 말의 예술, 힙합(Hip Hop)

글 서정민갑(대중음악의견가)/ bandobyul@hanmail.net

힙합은 다들 웬만큼 안다고 생각하실지도 모르겠습니다. 랩퍼(Rapper) 혹은 엠씨(MC)가 나와서 랩(Rap)을 하면 그게 힙합이 아니냐고 반문하실테지요. 물론 랩도 힙합의 일종입니다. 하지만 랩만이 힙합의 전부는 아닙니다. 이것이 힙합에 대한 첫 번째 오해인데요. 힙합은 음악만을 일컫는 말이 아닙니다.

힙합은 ‘1980년대와 1990년대 미국 도심의 흑인과 라틴 (반드시 그렇지는 않지만 주로) 청년들의 사교, 유행, 그리고 댄스 하위 문화를 포괄하는 광범위한 용어’입니다. 그들의 라이프 스타일을 총체적으로 드러내는 문화인 것입니다. 그래서 대개 랩, 브레이크 댄싱, 그래피티, DJ를 아울러 힙합이라고 합니다. 랩을 하고, 브레이크 댄스를 추고, 도시 곳곳에 그래피티를 하고, DJ가 디제잉(DJing)을 하는 일련의 문화를 아울러 힙합이라고 하는 것입니다. 여기에 DJ가 음악을 하고 즐기는 클럽이나 야구모자, 농구화 같은 스포츠용품이 포함되기도 합니다.

이처럼 힙합은 하위문화로 시작되었지만 한국으로 건너오면서 힙합의 하위문화적인 요소는 다만 힙합 뮤지션의 패션이나 스타일 정도로만 이해되었고, 랩만이 힙합의 전부인 것처럼 여겨지게 되었습니다. 영미권에서 출발한 무언가가 한국으로 건너올 때는 늘 본질이 사라지거나, 한국적으로 변용되는데 힙합 역시 마찬가지의 과정을 거친 것입니다.

그런데 힙합은 언제 어디서 어떻게 시작되었을까요? 흔히들 1970년대 말 흑인들과 히스패닉들이 주로 거주하는 뉴욕의 빈민가에 살던 흑인과 히스패닉 젊은이들이 자신들의 불우한 처지와 불만을 중얼중얼 거리다가 그게 랩이 되었다고 얘기를 합니다. 그 이야기를 좀 더 자세히 하자면 힙합은 미국이자 빈민가에서 시작한 음악이고, 흑인들과 히스패닉계에서 시작된 음악이며, 젊은이들로부터 시작된 음악이라고 할 수 있는 것입니다. 분명한 국적과 인종, 연령대를 가진 음악이라고 할 수 있는 것입니다.

하지만 힙합이 이렇게 시작되었다고 해도 아무런 과거의 유산이 없이 갑자기 하늘에서 떨어졌을리는 만무합니다. 세상에 그런 음악은 어디에도 없습니다. 세상의 모든 음악은 어떤 음악이 다른 음악과 만나고 섞이면서 달라져서 생긴 음악입니다. 그렇다면 힙합은 어떤 음악이 뿌리를 이루고 있을까요? 음악 전문가들은 힙합이 말하듯 노래하는 ‘토킹 블루스(Talking Blues), 가스펠에서 말로 행해지는 구절, 콜 앤 리스폰스’(민요나 가스펠 등에서 선창과 후렴을 생각하시면 됩니다), ‘10세기 중엽 아프리카에서 한창 활동했던 떠돌이예술가 그리오들이 들려준 ’리듬을 타는 시 낭송 스타일‘’같은 것들이 랩의 선조라고들 얘기합니다. 힙합이 리듬감을 가진 말의 연속이라는 점을 감안하면 설득력 있는 이야기입니다. 과거의 음악들 중에서도 노래이면서 말의 속성이 강한 음악들은 힙합과도 꽤 가깝게 느껴집니다.

그런데 이런 음악이 언제 지금의 힙합처럼 바뀌었을까요? 음악전문가들은 1960년대 말 레게의 스타일이나 펑크 음악의 스타일이 직접적인 영향을 미쳤다고 얘기합니다. 제임스 브라운(James Brown)이 펑크 음악을 하면서 생각나는대로 중얼거렸던 말들의 스타일 같은 것들이 주요하게 작용했다고 보는 것입니다. 그 대표적인 예가 바로 질 스코트 헤론(Gil Scott Heron)이 1971년에 발표한 곡 <The Revolution Will Not Be Televised>입니다. 텔레비전 매체를 비판하는 이 곡에서 질 스코트 헤론은 시를 음악으로 옮기는 과정에서 랩 형식을 사용함으로써 랩 형식을 도입하는 역할을 했습니다. 이 곡은 지금 들어봐도 현재의 랩과 그리 다르지 않습니다.

하지만 질 스코트 헤론이 도입한 실험적인 힙합 양식이 그대로 대중화된 것은 아닙니다. 그 이후 라스트 포이츠(Last Poets), 디제이 쿨 허크(DJ Cool Herc)가 힙합의 영감과 뿌리를 제공했고, 다른 뮤지션들이 힙합의 양식을 살찌우고 대중화시킴으로써 힙합이 지금 같은 장르가 될 수 있었습니다. 이러한 과정에서 ‘턴테이블과 믹서, 드럼 머신을 사용하는 스크래칭과 믹싱 기법’이 추가되었습니다.

초기의 힙합을 특히 대중화시킨 뮤지션이 바로 슈거힐 갱(The Sugarhill Gang)입니다. 슈거힐 갱이 1979년에 발표한 <Rapper's Delight>는 ‘래퍼의 역할을 전면에 내세’움으로써 ‘디제이의 몫이 훨씬 중요한 것으로 간주되곤 했’던 이전까지의 흐름을 바꾸었을 뿐만 아니라, ‘싱글 차트에서 히트곡의 기준선인 40위권을 돌파한 최초의 힙합 넘버였다’는 점에서 큰 의미가 있습니다. 그 후에는 그랜드마스터 플래시 앤 더 퓨리어스 파이브(Grandmaster Flash & the Furious Five) 같은 뮤지션이 ‘힙합의 문법을 체계화’했다는 평가를 받습니다. 이들은 ‘비트를 조합하는 체계와 라임의 전달 방식을 개선하고 정착시켜 힙합의 단편적 요소들을 완결된 형식으로 다듬어낸 혁신적 중재자들이었다’는 것입니다.

그들은 ‘디제이 쿨 허크와 아프리카 밤바타, 그리고 슈거힐 갱과 커티스 블로의 음악적 성취들을 모조리 매개해냄으로써 리듬과 래핑, 사운드와 메시지 사이의 긴장과 균형을 통해 힙합의 프로토타입을 만들어’냈고, <The Message>라는 곡을 통해 ‘흑인 사회의 불안과 불만을 표출하는 저항의 언어라는 측면에서 랩의 인식적 기반에 이정표를 세웠다’는 평가를 받고 있습니다. 이렇게 싹 트고 만들어진 힙합은 결국 1980년대로 접어들며 본격적인 힙합의 시대를 열었습니다. 이처럼 여러 뮤지션들이 힙합의 스타일을 만들고 정신을 채움으로써 오늘날에 이르고 있는 것입니다. 그래서 우리가 힙합을 들을 때면 항상 어딘지 모르게 삐딱해보이는 랩퍼의 모습을 보게 되고, 랩을 듣게 됩니다. 멜로디가 있는 노래가 섞이는 경우도 많지만 힙합의 중심은 랩입니다.

그런데 랩은 그냥 말을 빠르게 하면 다 랩일까요? 아닙니다. 랩에는 규칙과 질서가 있습니다. 바로 그것이 라임(Rhyme)과 플로우(Flow)입니다. 라임은 힙합의 운율감을 더해주는 장치입니다. 쉽게 이야기하면 시의 두운, 각운, 요운처럼 같은 단어나 비슷한 발음을 계속 반복함으로써 리듬감을 만들어내는 방식입니다. 랩을 할 때 DJ가 만들어주는 리듬감에만 의지하지 않고 랩퍼가 자신의 랩을 통해 리듬감을 만들어내기 위해 라임이라는 장치를 사용하는 것입니다. 뛰어난 랩퍼는 자신이 하고 싶은 얘기를 라임을 잘 구사하면서 하는 랩퍼입니다. 물론 모든 랩퍼가 다 라임을 구사하지는 않습니다. 최근 일부 랩퍼들은 라임에 메이지 않고 자유롭게 랩을 만들어내는 경우도 적지 않습니다. 그리고 플로우는 흐름입니다. 랩퍼가 만든 랩과 라임을 전달하는 과정에서 만들어지는 흐름을 플로우라고 합니다. 힙합을 즐겨듣는 이들을 라임과 플로우를 대단히 중요하게 생각합니다.

랩을 들을 때는 랩퍼가 어떤 메시지를 담고 있는지도 중요하지만, 그 메시지를 어떤 리듬의 랩으로 표현하는지가 특히 중요합니다. DJ가 만들어주는 비트와 사운드 역시 랩만큼 중요합니다. 이 모든 것이 조화롭고 개성적으로 담길 때 좋은 힙합 음악이라고 할 수 있는 것입니다. 힙합은 사실 한국에서는 세대와 취향에 따라 가장 호불호가 엇갈리는 음악이기도 합니다. 하지만 우리의 감정이 격해질 때 말이 빨라지는 것을 생각해보면 힙합의 빠른 속도와 속사포 같은 말이 그리 낯설지만은 않을 것입니다. 말과 비트, 사운드가 만들어내는 어울림에 귀 기울이다보면 멜로디가 중심이 된 음악들과는 또 다른 매력을 느낄 수 있을 것입니다. 바로 힙합만의 매력입니다.

'문화 속 시대 읽기 > 세상의 모든 음악' 카테고리의 다른 글

| [세상의 모든 음악] 가장 현대적인 기계음, 일렉트로닉(Electronic) (0) | 2014.02.25 |

|---|---|

| [세상의 모든 음악] 크로스오버, 섞이며 비로소 시작되는 음악 (0) | 2013.12.30 |

| [세상의 모든 음악] 재즈, 가장 자유로운 음악 (0) | 2013.11.25 |

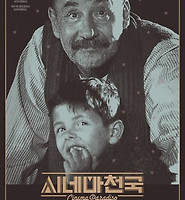

| [세상의 모든 음악] BGM 그 이상의 음악, 영화 드라마 음악 (0) | 2013.10.24 |

| [세상의 모든 음악] 곳곳의 다른 음악, 월드 뮤직 (0) | 2013.09.26 |

| [세상의 모든 음악] 더 나은 내일을 향한 노래의 꿈, 민중가요 (0) | 2013.08.25 |

| 가장 흔하고 가장 보수적인 음악, 팝 (0) | 2013.07.25 |

| 어떤 질박함과 끈끈함의 세계, 블루스 (0) | 2013.06.26 |

| 록, 격렬하고 신나는 음악의 열기 (0) | 2013.05.27 |

| 포크, 소박하고 진실한 음악의 감동 (2) | 2013.04.25 |