함께쓰는 민주주의

[세상의 모든 음악] 크로스오버, 섞이며 비로소 시작되는 음악 본문

크로스오버, 섞이며 비로소 시작되는 음악

글 서정민갑(대중음악의견가)/ bandobyul@hanmail.net

대중음악에는 크로스오버(Crossover)라는 장르가 있습니다. 분명히 장르는 장르인데 크로스오버는 록,블루스, 재즈, 포크, 힙합처럼 단일한 장르가 아닙니다. 크로스오버는 여러 장르가 섞여서 만들어진 음악을 두루 일컫는 말입니다. 쉽게 이야기하면 복합 음악이라고 할 수도 있고, 장르의 영어 뜻처럼 여러 장르를 가로지르고 넘어서는 음악을 일컫는 말이기도 합니다.

사실 대중음악의 대부분의 장르들은 처음부터 지금의 모습대로 완성되어 나타나지 않았습니다. 하나의 장르가 다른 장르를 만나서 섞이면서 지금 같은 모습이 된 경우가 많았습니다. 그래서 대중음악은 기본적으로 크로스오버라고 할 수 있을 것입니다.

하지만 여기서 말하는 크로스오버는 장르와 장르가 섞여서 완전히 새로운 장르가 되어버렸다기보다는 섞인 장르의 문법과 질감이 여전히 살아있는 음악들을 일컫는 것이 아닐까 싶습니다. 가령 재즈 같기도 하고 록 같기도 한 음악, 록 같기도 하고 국악 같기도 한 음악, 재즈 같기도 하고 클래식 같기도 한 음악, 바로 이런 음악들이 크로스오버라고 할 수 있겠지요.

인터넷을 찾아보면 1969년 재즈 음악가인 트럼펫 연주자 마일스 데이비스(Miles Davis)가 재즈와 록을 결합하여 시도한 ‘재즈록’ 또는 ‘록재즈’라고 일컬어지는 퓨전재즈가 크로스오버의 시작이라는 설명이 있습니다. 로이 셔커(Roy Shuker)가 쓴 <대중음악사전>이라는 책을 찾아보면 “음반이나 뮤지션이 하나의 장르나 차트 영역에서 성공하여 또 다른 장르나 영역, 주로 보다 주류의 수용자를 가진 장르나 영역으로 넘어가는 현상을 말한다”고 설명하기도 합니다. 로이 셔커가 예로 드는 것은 1960년대 초반 몇몇 R&B 음반이 팝차트로 ‘크로스오버’했다는 사실입니다. 그 덕분에 성공할 수 있었다는 것입니다.

아무튼 장르가 섞인 음악, 장르가 옮겨간 음악이 크로스오버라고 한다면 대표적인 크로스오버의 스타일이 있습니다. 먼저 예를 들었던, 재즈와 록이 만난 퓨전 재즈는 가장 대표적인 크로스오버라고 할 수 있을 것입니다. 퓨전 재즈는 록에 밀려 위축되었던 재즈가 다시 대중의 관심을 받을 수 있는 계기가 되기도 했고 재즈의 언어를 확장하는 중요한 계기가 되기도 했습니다. 1980년대 초에는 컨트리 음악과 팝 음악이 섞이면서 좋은 반응을 얻기도 했고, 1980년대 중반에는 이른바 세계 3대 테너 중 한 명이었던 플라시도 도밍고(Placido Domingo)와 포크 싱어송라이터 존 덴버(John Denver)가 <퍼햅스 러브>라는 노래를 불러 큰 인기를 끌기도 했습니다. 지금도 해외의 대중음악에서는 여러 장르가 섞이는 실험과 모색이 여전히 계속되고 있습니다.

하지만 한국에서는 1990년대 초반까지만 해도 장르가 풍부하지 않고, 장르의 순수성을 고집하는 풍토가 강해서 크로스오버 음악이 많지 않았습니다. 그럼에도 국악을 다른 장르와 접목시키는 흐름은 꾸준히 이어졌습니다. 국악이 바로 한국의 음악이었고 가장 몸에 밴 음악이기 때문이었을 것입니다.

가령 신중현이 부른 <미인>은 크로스오버라고 할 수는 없지만, 국악적인 질감이 느껴지는, 한국적으로 크로스오버된 록이라고 할 수 있을 것입니다. 포크의 원래 의미처럼 민요를 현대화한 <타박네야> 같은 경우도 크로스오버적인 경향이라고 볼 수 있을 것입니다. 김태곤, 양병집, 서유석, 정태춘 같은 포크 뮤지션들은 한국적인 음악의 전통을 자신들의 음악 속에 담아내려고 노력했습니다.

활주로의 <탈춤>같은 노래는 록 음악 안에 한국적인 어법을 담아내려고 시도한 대표적인 곡이라고 볼 수 있을 것입니다. 이러한 시도는 자신들이 하고 있는 음악 속에 한국적인 어법을 녹여낸 크로스오버적인 시도였습니다.

그런데 한국 대중음악이 영미권의 트랜드와 거의 호흡을 함께 하기 시작한 1990년대 이후에는 국악을 차용한 음악들이 많지 않았습니다. 그래서 태평소 연주를 가미한 서태지와 아이들의 <하여가>가 더 주목받았는지도 모릅니다. 당대의 트랜드였던 힙합과 국악의 만남은 국악이 어느 음악에서건 어울릴 수 있다는 것을 보여주었을 뿐만 아니라, 서태지의 자유분방한 음악적 상상력을 보여준 사건이기도 했습니다.

한편 플라시도 도밍고와 존 덴버의 경우처럼 한국에서도 성악가와 대중음악인이 만나 크로스오버적인 음악을 들려준 경우도 있었습니다. 바로 1989년에 발표된 <향수>라는 곡입니다.

작곡가 김희갑이 시인 정지용의 시에 곡을 붙인 이 노래는 성악가 박인수와 가수 이동원이 함께 부른 노래로 많은 이들에게 사랑 받았습니다. 아름답고 품격 있는 시에 성악과 대중음악의 어법을 접목시켜 만든 이 곡은 당시 대중들에게 신선한 충격을 주었습니다. 하지만 대중들의 호평과는 달리 클래식 음악계의 반응은 차가웠습니다. 숭고해야 할 클래식 음악가가 왜 대중음악을 했냐는 비판이 쏟아진 것입니다.

지금으로서는 이해하기 어려운 반응이었지만 클래식 음악을 고급 음악으로 규정하고, 대중음악을 상업적인 음악으로 천시한 세계관을 가진 이들은 이 같은 반응을 보인 것입니다. 그래서 박인수씨는 대중들에게 크로스오버 음악의 가치와 아름다움을 알린 죄 아닌 죄로 국립오페라단 활동을 스스로 중단하게 되기도 했습니다. 지금은 팝페라라는 이름으로 팝과 오페라를 섞은 크로스오버 음악이 많은 사랑을 받고 있는 현실에 비추어보면 참 이해할 수 없는 일이기도 합니다.

지금은 국악에서도 크로스오버적인 시도가 일반화되었습니다. <난타> 같은 넌버벌 퍼포먼스의 성공 이후에는 여러 장르의 음악과 퍼포먼스를 뒤섞은 타악 퍼포먼스가 한 때 각광을 받았고 지금도 계속 이어지고 있습니다. 이러한 음악이 얼마나 새롭고 완성도 높은 크로스오버적 성취를 이뤄냈는지에 대해서는 호평하기 어렵지만 사물놀이 이후 국악 타악을 좀 더 확장시킨 부분은 무시할 수 없을 것입니다.

창작 국악 역시 활성화되어 고전적인 어법에 국한되지 않는, 크로스오버적인 국악 창작곡들이 계속 만들어지고 있습니다. 하지만 최근 국악의 크로스오버적인 경향은 일부 우려스럽기도 합니다. 가야금으로 비틀즈의 노래를 연주하는 것이 국악을 현대화시키고, 세계화시키는 것이라고 알고 있는 움직임이 있기 때문입니다. 악기만 바꾸는 것은 크로스오버가 아니라 모방일 뿐입니다.

그래서 박제천과 미연 듀오가 중심이 된 한국적인 프리 재즈의 시도와, 국악과 록을 결합시킨 잠비나이의 시도가 더더욱 소중해집니다. 박제천과 미연은 자신들의 음악에 대한 몰이해와 외면에도 불구하고 국악의 언어와 정신을 재즈로 포박하면서도 국악과 재즈, 그 어느 쪽도 함부로 재단하지 않고 살려냈을 뿐만 아니라 새롭게 확장해냈습니다.

국악을 전공한 연주자들이 결성한 잠비나이 역시 국악기로 록을 연주하는데 그치지 않고 록과 국악의 구조와 정신, 언어를 통일시키는 방식을 취함으로써 록도 아니고 국악도 아닌 진정한 크로스오버를 이뤄냈습니다. 최근에는 레게 음악에 천착해왔던 윈디 시티가 굿의 질펀함과 흥건함을 수용해서 만들어내고 있는 음악도 흥미롭습니다. 일천한 한국의 크로스오버 음악 장르에 이들 같은 뮤지션이 있다는 것은 다행스러운 일이지만 손꼽을만한 크로스오버 뮤지션이 많지 않은 현실은 그만큼 크로스오버 음악이 어렵다는 증거이기도 할 것입니다.

한 가지 장르만 알아서는 할 수 없는 음악이고 모델을 찾기도 어려운 음악이기 때문입니다. 하지만 과거의 크로스오버적인 시도가 현재의 장르들을 만들어 냈듯 현재의 크로스오버 역시 미래의 또 다른 장르들을 만들어 낼 것입니다. 현재의 크로스오버를 좀 더 관심 있게 지켜봐야 할 이유입니다.

'문화 속 시대 읽기 > 세상의 모든 음악' 카테고리의 다른 글

| [세상의 모든 음악] 가장 현대적인 기계음, 일렉트로닉(Electronic) (0) | 2014.02.25 |

|---|---|

| [세상의 모든 음악] 리듬과 말의 예술, 힙합(Hip Hop) (0) | 2014.01.26 |

| [세상의 모든 음악] 재즈, 가장 자유로운 음악 (0) | 2013.11.25 |

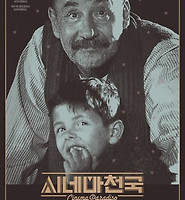

| [세상의 모든 음악] BGM 그 이상의 음악, 영화 드라마 음악 (0) | 2013.10.24 |

| [세상의 모든 음악] 곳곳의 다른 음악, 월드 뮤직 (0) | 2013.09.26 |

| [세상의 모든 음악] 더 나은 내일을 향한 노래의 꿈, 민중가요 (0) | 2013.08.25 |

| 가장 흔하고 가장 보수적인 음악, 팝 (0) | 2013.07.25 |

| 어떤 질박함과 끈끈함의 세계, 블루스 (0) | 2013.06.26 |

| 록, 격렬하고 신나는 음악의 열기 (0) | 2013.05.27 |

| 포크, 소박하고 진실한 음악의 감동 (2) | 2013.04.25 |